孤独な独学から生み出された怪物の正体は? 『フランケンシュタイン』(メアリー・シェリー著 田内志文訳)※訳書多数あり

“フランケンシュタイン”をご存じでしょうか?

と聞くと、知らないと答える人はほとんどいないだろう。しかし、『フランケンシュタイン』を実際に読んだことがある人は? と聞くと、その数は格段に減るのではないだろうか。そもそも、“フランケンシュタイン”が怪物を作った若き青年の名前であることを知らない人も多いのかもしれない。

というわけで、今回の読書会の課題書に選んでみました。

この小説は、ウォルトンなる人物が姉のマーガレットへ送った手紙からはじまる。怪物もフランケンシュタインもまったく出てこない。

何者? と思って読み進めると、どうやらこのウォルトンは北極探検に向かっているらしいと判明する。手紙の日付は17**年12月11日となっている。この時代、北極は未開の地であり、人類の大いなる一歩を刻むべく、決死の覚悟で探検に出発したのだ。

人跡未踏の世界の眺望にこの燃えあがる探究欲を満たされ、人として最初の足跡をその大地に刻むのです。

ところが、偉業を成し遂げようと意気揚々と探検に出たにもかかわらず、二通目の手紙では「これまで一度も叶えられずに来た念願がひとつあり」、つらくてたまらないと言い出す。いったい何かと思うと、こんな弱音を吐く。

マーガレット、僕には友がありません。こうしていくら成功への熱狂に身を焦がそうとも、その歓喜を分かち合う友がいないのです。

さっきまでの威勢はどうしたのか、未踏の地に「人として最初の足跡」を刻もうとしているのに、淋しいとか友だちがいないとか、中学生のようなことを言っている場合じゃないだろうと説教したくなる。けれども、ウォルトンは「友が欲しくてなりません」と言いつのり、さらに以下のように告白する。

しかしそれにも増して不幸なのは、僕が独学の徒であることです。

ウォルトンは叔父さんの書斎で本を読みふけって知識を身につけたため、28歳ではあるが15歳の生徒より無学だと告白する。そのため、自分は白日夢を大きく膨らませてきたが、全体像を把握する力はないと認識し、独学ゆえの視野狭窄に陥りつつある危険性を自覚している。

そうこうしているうちに四通目の手紙では、氷原をソリに乗って走る怪物めいた巨人の姿を見かけ、船員一同が驚愕したと綴られる。

翌日、またもソリに乗った謎の人影を発見したので船に乗せて救助したところ、ヨーロッパ人だと判明する。どうしてこんなところまでやってきたのか経緯を尋ねているうちに、ウォルトンはその男の聡明さや洗練された精神に心打たれ、これこそが求めていた友だ! と、孤独な人間にありがちな勢いで思いこみ、探検に対する自らの思いを熱弁する。だが、ヨーロッパ人は同意するどころか、たちまちのうちに顔を曇らせ、嗚咽を漏らす。

なんと哀れなお方だ! 私と同じ狂気をお持ちでいなさる! あなたもあの美酒に心を毒され、奪われてしまったというのか!

ヨーロッパ人は、「私をこのような身に貶めたのと同じ危険に身を晒している」あなたに何らかの教訓を授けることができればと述べて、自らの数奇な人生を語りはじめる……

つまり、このヨーロッパ人こそがヴィクター・フランケンシュタインであり、いかにして怪物を生み出し、どういう経緯で氷に閉ざされた世界まで来てしまったのか、ウォルトンに対して語るという構造になっている。

ヴィクターは「私のように幸福な少年時代を過ごした者など、他にはおよそ見当たらないことでしょう」と自ら言うように、両親の愛を一身に受け、従姉妹(血は繋がっていないが)のエリザベトにふたりの弟、さらに親友アンリ・クレルヴァルに囲まれて、何ひとつ不自由することのない少年時代を送る。成長するにつれて自然科学への傾倒を深め、まるで何かに取りつかれたかのように、尋常ならざる熱意で勉学にのめりこむようになる。

この物語の舞台となった18世紀は、ニュートンがさまざまな法則を発見した17世紀末に続いて自然科学が飛躍的に発展した時代であった。

しかし、ヴィクターが最初に魅了されたのは、かつて悪魔召喚や不老不死を追及した時代遅れの怪しげな科学であった。ヴィクターの目には、ニュートン以降の近代科学は味気ないものに映った。いつの時代も、科学的な根拠のないオカルトめいたものに若者は魅かれてしまうのかもしれない。

けれども幸運なことに、ヴィクターは尊敬できる指導者と巡りあった。大学で出会ったヴァルトマン教授はそれまでの周囲の人々とは異なり、ヴィクターが心酔する一昔前の科学者たちをペテン師だと無下に切り捨てずに、そういう人々の尽きせぬ情熱こそが近代科学が発展する礎となったと助言した。

こうして、ヴィクターは初心を失うことなく近代科学の研究に没頭し、ついには生命の神秘を解き明かし、無生物から生物を作り出すという人類の夢を叶えてみせたのだった。

と、ここまではすばらしい成功譚であるが、ご存じのように、ヴィクターが生み出したものは醜くおぞましい怪物であった。創造者であるヴィクターもあれほどの情熱を注いだにもかかわらず、「自ら生み出した怪物の姿に耐えかね」部屋を飛び出す始末であった。

ああ! あのおぞましい顔を見て平気な人間などこの世におりましょうか!

と叫ぶくだりに至っては、自分で作っといて何言うてんねんと呆れてしまう。

あとでヴィクターは飛び出した部屋に恐る恐る戻り、怪物の姿が消えているのを悟ると、それ以上深く考えようとせず、ああ僕ちゃん怖かったとばかりに寝付いてしまい、親友アンリに介抱させるのであった。

これがフランケンシュタイン一家の悲劇の幕開けであった

ヴィクターの部屋を出た怪物の身にふりかかった運命については、物語の中盤で怪物自らが語る。この物語は、ウォルトン、ヴィクター、怪物の三人がそれぞれ語り手になるという入れ子の構造をとっている。

そう言うと、あれ? 怪物が物語なんて語れるの? と疑問を感じるかもしれないが、さすが天才科学者ヴィクターから生み出されただけあって、怪物も驚異的な学習能力を有しているのであった。

怪物は森を彷徨い、雨風や飢えに散々悩まされながら、ひとつの小屋を見つける。その隣には、老人と若い男と娘からなる貧しい一家が住んでいた。

怪物がその小屋に住みついてしばらく経つと、隣の一家にアラビア人の娘が訪ねてくる。どうやら若い男の恋人のようだが、アラビア娘は一家と会話ができないため、この土地の言葉を学びはじめる。

怪物もその講義を盗み聞くことによって、言葉を習得する。それもカタコト言葉を覚えるといったレベルではなく、あっという間に怪物は『失楽園』や『プルターク英雄伝』『若きウェルテルの悩み』を読破するようになるのだった。

知識を得た怪物は自我に目覚め、自分はいったい何者なのかと考えるようになる。どうして森の片隅で孤独で惨めな暮らしを余儀なくされているのか? 自分は何のために生を受けたのか? と悩みはじめる。

貧しくとも愛し合っている隣の一家への羨望の念がつのる。自分も親切にされたい、愛されたいと胸を焦がす。ある日ついに意を決して、一家の老人に話しかけてみるが……

忌むべき、忌むべき創造主よ! なぜ俺は生き長らえたのだ? なぜあの瞬間、お前が気まぐれに与えた命の火を俺は消してしまわなかったのだ?

こうやって見ていくと、冒頭に出てきたウォルトンがヴィクターと怪物それぞれの葛藤をあわせ持っていたことに気づく。

未知の世界を追求する情熱、孤独に苛まれる心、独学の危うさ……信頼できる指導者に巡りあったヴィクターとちがい、独学で知識を得た怪物は、頭でっかちのまま道を踏み外して暴走する。同じく独学で世界を理解したウォルトンは、自らを正してくれる友を激しく求める。

なんとなく読んでいると、ウォルトンのパート要る? と感じてしまうが、この物語のテーマが冒頭で凝縮されている構造の巧みさに感心させられる。

そして、この怪物は作者メアリー・シェリー自身のようにも思えてくる。

メアリーの生涯は、映画『メアリーの総て』にわかりやすくまとめられているが、父親は自由主義を唱えたアナーキーな思想家ウィリアム・ゴドウィンであり、母親は急進的フェミニストのメアリー・ウルストンクラフトであった。母親はメアリーを産んですぐに亡くなり、父親と継母のもとで育てられる。

この当時の女性は正式な教育を得る場がなく、メアリーは父親の周囲で飛び交う議論を耳で聞いて学んだと考えられる。メアリーの運命を変えた男、詩人シェリーと出会ったのも父親のサロンであった。シェリーと駆け落ちしたあとは、シェリーと親友バイロンのあいだで交わされる文学談義が最大の教師となったのだろう。

当時の最先端の知識を耳から得たメアリーだが、女である自分はウォルトンのように、「15歳の生徒より無学だ」というコンプレックスがあったのだろうか。

失意と孤独のなかで自我と知識に目覚めた怪物が、フランケンシュタイン一家に復讐すべく悪行のかぎりを尽くすさまはおぞましいのはたしかだが、一方でどことなく痛快でもある。怪物である自分を生み出し、そしてうち捨てたヴィクターへの強烈な愛憎は、単なる怪奇話にはおさまらない凄みがある。

メアリーのなかでは、自分に生と知識を授けた父親ゴドウィンがヴィクターであり、どうして自分を見捨てたのかという怪物の呪詛は、妻子あるシェリーと出奔したメアリーを認めなかった父親に対する思いなのかもしれない。

あるいは、怪物が手に負えない厄介な存在だと知るやいなやあわてて逃げ出すヴィクターの姿に、妊娠中の前妻を捨て、彼女が自殺するまで放っておいたシェリーが投影されているのかもしれない。

お前がどれほど絶望しようと、俺の苦しみは遥かにそれを凌ぐのだ。悔恨の棘は延々と、死が永遠に閉ざすまで俺の傷を疼かせ続けて止まないのだからな。

物語の最後はまた船上のウォルトンの語りに戻り、この小説全体の大きなテーマ、自然科学や探検といった真理の追求と、それに伴う倫理の問題が再び問われる。

このまま北極へ向かうのならば、乗組員全員の命が危険にさらされるという状況に陥ったのだ。危険を冒してまでも突き進むべきか?

危険を冒して怪物を作ったヴィクターは「漢になりたまえ!」と、なんとしても北極を目指すよう乗組員たちに演説する。さて、ウォルトンの選択は?

読書会でこの最後の選択について意見を聞いたところ、引き返す派が多数だった。私自身も引き返す方を選んだ。やはり命あっての物種ではないか……と思ってしまう。

しかし、自分や周囲の人間の命を危険にさらして真理を追求した人物がいたからこそ、これまで科学や医学が発展を遂げてきたのは事実であり、科学と倫理の関係は永遠に答えの出ない問いのように感じられる。

関連書については、まずはH・G・ウェルズ『モロー博士の島』が挙がった。

『フランケンシュタイン』は、錬金術のような迷信めいた科学と近代科学との “あいのこ” とも言える作品であるが、ウェルズの諸作品はそれ以降の近代科学の発展を如実に反映している。

ウェルズの時代は、科学の発展によって世界がよくなるという希望的観測がまだ生きていたが、『フランケンシュタイン』が予言していたかのように、人類は核兵器という「手に負えない怪物」を作り出し、科学と倫理という問題がクローズアップされるようになる。

ここで頭に浮かぶのが、原子爆弾の開発者の一家が登場するカート・ヴォネガット『猫のゆりかご』である。

映画『2001年宇宙の旅』を想起した人も多く、フィクションのなかでもSFというジャンルは、人類をとりまく環境の変化にきわめて敏感に反応してきたが、現在のコロナ禍において、どういう物語が生まれるのだろうか? と全員で語り合った。

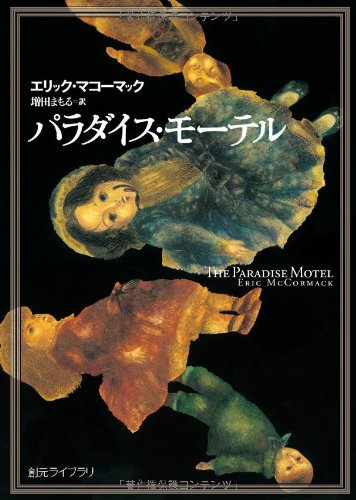

そのほか、 父親に殺された母親の体の一部を自らの身体に埋めこまれた子どもたちの人生を描いた、エリック・マコーマック『パラダイス・モーテル』も話題にのぼった。考えたら、船上での語りではじまるという構造も引き継がれている。

読書会では、ルッキズムという観点からも考察した。どうしてこれほど怪物が忌み嫌われるのかというと、ただひたすら醜いからである。

そこで、ジャック・ロンドンの“Moon-Face”や、サリンジャーの「笑い男」などの興味深い短編を参考図書として挙げてくれた方もいた。

だれもが名前を知っているものの、知名度のわりにはあまり読まれていない『フランケンシュタイン』。

今回あらためて読んでみると、現代にも通じる多くのテーマを含んだ物語であり、それらのテーマを効果的に伝える語りの構造にも工夫がされていることがわかった。

興味を持った方はぜひ一度読んでみて、ウォルトン、ヴィクター、怪物の三人の語りのなかで、どれに一番共感できるかを考えてみてはいかがでしょうか。